HOME / Buch / Cruz/Der Prinz

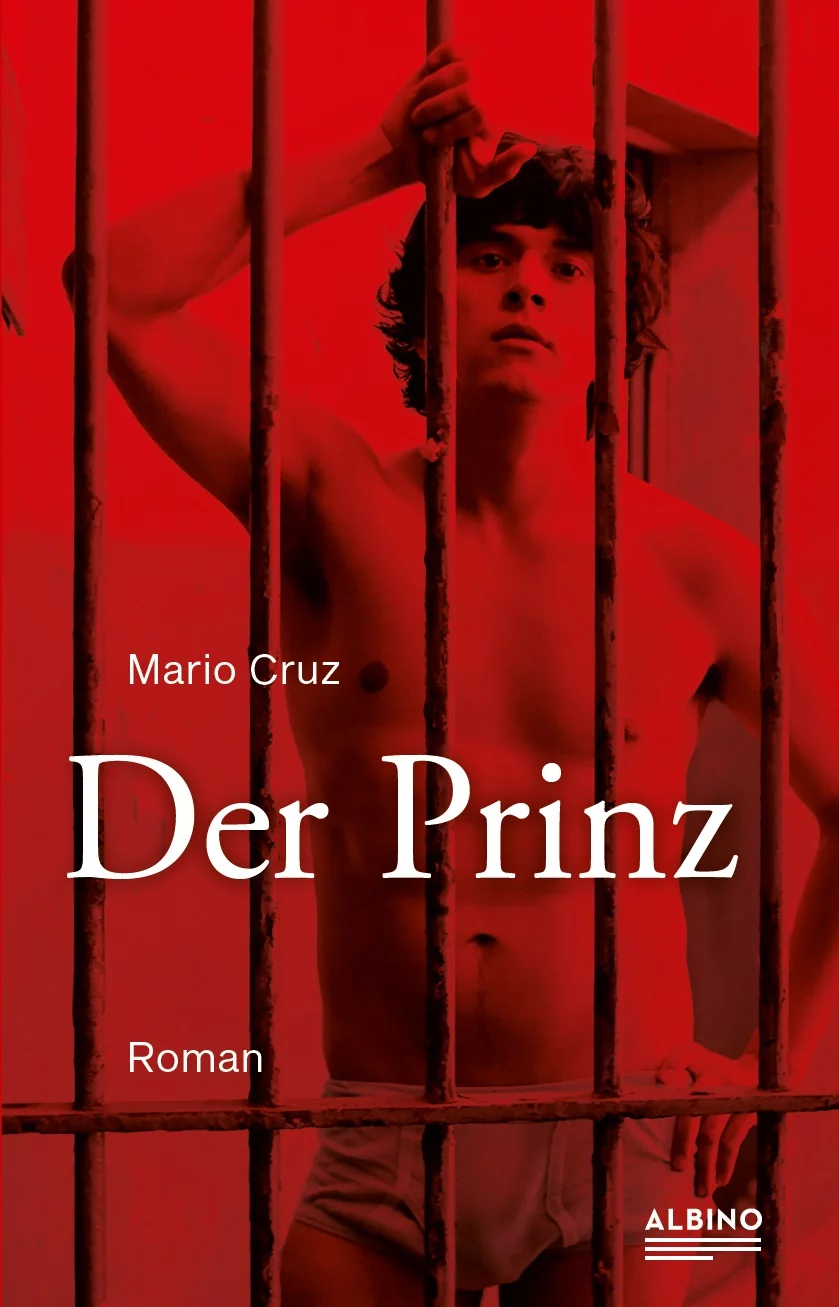

Der Prinz

von Mario Cruz

Aus dem chilenischen Spanisch übersetzt von JJ Schlegel

Klappenbroschur, 126 Seiten

Veröffentlichung: Oktober 2020

Der Prinz

Chile, Anfang der siebziger Jahre. Am Ende einer durchzechten Nacht ersticht der junge Jaime seinen heimlich begehrten besten Freund. Im Gefängnis landet er in einer Gruppenzelle, in der ein gefürchteter Anführer das Sagen hat, den alle nur „El Potro“, den jungen Hengst, nennen. El Potro wird Jaimes Beschützer und macht ihn zu seinem neuen „Prinzen“, erwartet dafür aber Loyalität und sexuelle Unterordnung. Die „Liebe im Dunkeln“ zwischen den beiden erfüllt Jaimes Bedürfnis nach Zuneigung und Zugehörigkeit, weckt in ihm aber auch die Lust, selbst zum Anführer zu werden. Doch dann entbrennt im Knast ein brutaler Machtkampf.

Mit seinem Roman „Der Prinz“ führt uns Mario Cruz in eine Welt der Hierarchien und Machtproben, deren Doppelbödigkeit er in knapper, schnörkelloser Sprache offenlegt: so unmoralisch wie naiv, so zart wie fatalistisch. Der 1972 im Selbstverlag gedruckte Roman avancierte in Chile zunächst zum Underground-Hit, geriet nach der Machtergreifung Pinochets aber in Vergessenheit und wird hier zum ersten Mal wieder veröffentlicht.

Im Nachwort zu dieser Ausgabe begibt sich Florian Borchmeyer auf Spurensuche nach dem Autor dieser literarischen Wiederentdeckung.

BIOGRAFIE

MARIO CRUZ arbeitete seit Anfang der Sechzigerjahre in Santiago de Chile als Reporter, Kritiker und Redakteur für die Regenbogenpresse wie ebenso für seriöse Zeitschriften. Seine Theaterstücke über Probleme von Jugendlichen wurden vom Theaterinstitut der Universität Santiago veröffentlicht. Den Roman „El Principe“ ließ Cruz auf eigene Kosten drucken und verkaufte die Hefte im Zeitschriftenkiosk eines Freundes. Dreißig Jahre später entdeckte Regisseur Sebastián Muñoz durch Zufall eins dieser Hefte in einem Second-Hand-Laden und verfilmte den Stoff.

LESEPROBE

(…)

Sie packten mich in die Abteilung von Gang sechs. Ich kam da völlig ausgehungert an, unrasiert und mit verdrecktem Hemd. In meiner Zelle saßen schon vier andere. Keiner muckte auf. Sie waren junge Leute wie ich. „Leg dich ein Weilchen hin!“, sagte einer zu mir. Sonst nichts. Ich dankte ihm. Es musste so gegen zehn Uhr vormittags sein, ein klein wenig Sonne kam herein. Es war Dezember und wurde gerade warm.

Keiner fragte, was mich hergebracht hatte. Sie wollten nur meinen Namen wissen und ob ich aus Santiago kam. Man bot mir Tee an. Ich sagte, wie nett. Dann zündeten sie den kleinen Paraffinkocher in einer Ecke an, und während das Wasser kochte, schmierte mir jemand ein riesiges Käse-Sandwich.

„Mach dir keinen Kopf, so schlecht ist es hier gar nicht!“, sagte einer mit nacktem Oberkörper zu mir. Er hatte mehrere Stichnarben am Bauch und an den Armen. Er war ein Weißer mit Locken. So um die dreißig. Ich fand, er sah aus wie der Boss. Und damit täuschte ich mich nicht.

Er war eher hager. Wenn er lächelte, dann mit einem halb traurigen, halb überlegenen Ausdruck. Man nannte ihn El Potro, den jungen Hengst. „Zieh dein Hemd aus!“, sagte er plötzlich. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, aber ich tat es. „Geh es waschen!“, sagte er zu einem anderen Typen. Und der gehorchte auf der Stelle.

El Potro schaute mich die ganze Zeit an. Das Gesicht, die Brust, den Bauch, die Arme – er musterte mich von oben bis unten. Um meine Verlegenheit zu überspielen, sah ich mich in der Zelle um. In der Mitte hing ein leerer Kanister als Lampenschirm von der Decke. Aber es gab keinen Strom. An der Wand ein paar ausgeschnittene Fotos alter Fußballlegenden. Pedro Araya und Juanito Soto waren dabei, zur Zeit ihrer großen Triumphe, und die ganze alte Mannschaft des Colo-Colo. Auch die Sportunion und einige junge Boxer. An einer anderen Wand die Madonna del Carmen in Farbe, mit einem Soldaten und einem Matrosen, die vor ihr knieten. In einer Ecke ein Zopf Knoblauch und jede Menge Zwiebeln, die in Dreier- oder Viererbünden von einer Schnur baumelten, die durch den gesamten Raum gespannt war. Zwei Betten. Doppelstöckig. Wie Kojen auf einem Schiff. Mit alten Decken und hübschen bunten Tüchern. Die Laken waren schön weiß. Auf der Küchenseite ein paar Dosen, zwei Bananen, Zitronen und ein halbes Kilo Kartoffeln. Als Sitzgelegenheit eine Kiste und zwei aus Holzresten gezimmerte Höckerchen. Hinter der Tür ein kleiner Spiegel.

„Du hast Glück“, sagte El Potro. „Wir sind hier sauber, haben zu essen und keiner ärgert dich. Klar, wer nicht weiß, was Respekt ist, verzieht sich besser schnell woanders hin.“ Er zückte eine Schachtel und bot mir eine Zigarette an. „Nein, danke“, antwortete ich kurz angebunden. „Etwa Nichtraucher?“, fragte er beharrlich. Dann schwiegen wir eine Zeit lang.

El Potro musterte mich immer noch, während einer der Jungs wiederum ihn nicht aus den Augen ließ. „Bist du sehr müde?“ Ich verneinte. „Lass uns einen Spaziergang machen“, schlug er vor. Ich folgte ihm. Wir gingen den Gang entlang, von einem Ende zum anderen. „Hola, El Potro“, grüßten die anderen Insassen. Man sah ihnen an, dass sie ihn mochten und respektierten. Später erfuhr ich, dass er kein schlechter Kerl war; wenn er aber mit jemandem in Streit geriet und wütend wurde, was nur selten passierte, endete derjenige entweder im Krankenhaus oder auf der Leichenbahre. Er ging gern schnell. War nervös, auch wenn man es ihm beim Reden nicht anmerkte. Wir gingen unter Leinen hindurch, die am Geländer des zweiten Stocks befestigt waren, und an denen frische Wäsche zum Trocknen hing: Socken, Hemden, Unterhosen, sogar ein riesiges Laken. Manche Typen drehten wie wir ihre Runden. Andere standen beieinander und unterhielten sich; wieder andere lasen oder kümmerten sich ums Abendessen.

Ganz hinten mittig war das Klo. Wer es benutzte, musste sich vor aller Augen draufsetzen. Seitlich befanden sich schimmelige Duschen, aus denen nicht mehr als ein dünnes Wasserrinnsal tröpfelte. Ein stämmiger Kerl erschien, zog sich aus und begann, sich einzuseifen. Er war so behaart, dass sich sofort jede Menge Schaum bildete.

El Potro war nett und nach dem zu urteilen, was er erzählte, ziemlich gutmütig. Er wartete auf eine Verurteilung wegen einer schlimmen Sache. Hatte zwei Männer schwer verletzt, einem davon einen bösen Schnitt verpasst. Die waren ein bisschen zu überheblich gewesen. Er wollte in den Vollzug verlegt werden; dort war vieles besser. Gebürtig war er aus Curicó, kannte aber fast das ganze Land. Er erzählte mir, dass ihn die Polizisten fast totgeschlagen hätten, um ihn zu zwingen, einen seiner Kumpels zu verraten. Sie schlugen ihn sogar mit Ketten. Ihm lief das Blut aus Mund und Nase, und seine Eier waren ganz geschwollen von den vielen Fußtritten. Aber er hatte nichts verraten. Deshalb betrachteten ihn alle als ihren Boss.

(…)