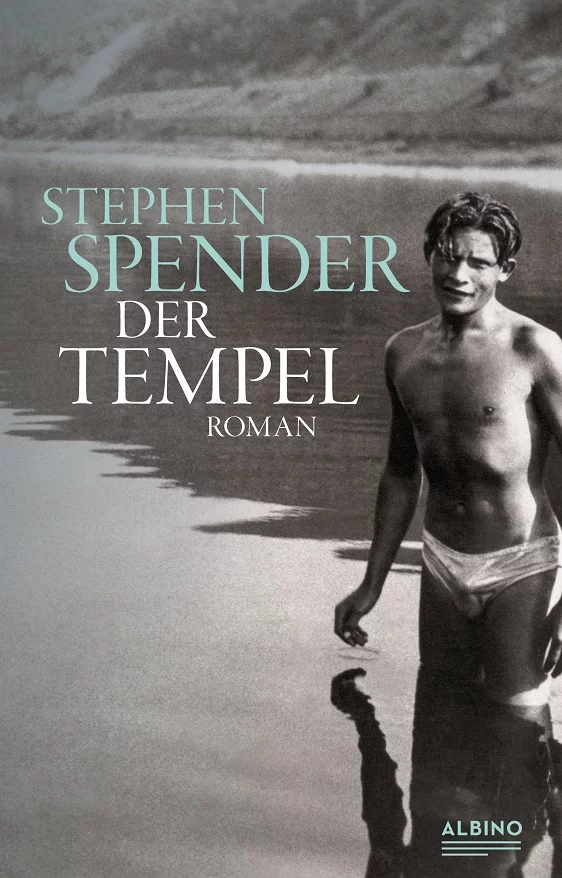

Der Tempel

von Stephen Spender

Übersetzt aus dem Englischen von Sylvia List

Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 304 Seiten

Veröffentlichung: März 2022

Der Tempel

Zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs besucht Paul Schoner Hamburg. Während im prüden England jedermann verzweifelt bemüht ist, die traditionelle Lebensweise aufrechtzuerhalten, ereignet sich mit Wandervogel und Körperkultur in Deutschland ein Aufbruch der Jugend, der alle Welt in Staunen versetzt. In Joachim, einem „missratenen“ Kaufmannssohn und Fotografen, findet Paul bald einen guten Freund, mit dem zusammen er Strandbäder und Nachtbars erkundet und schließlich eine Wanderung entlang des Rheins unternimmt. Als die Nazis in Deutschland immer stärker werden und Joachims Studio verwüstet wird, verlässt Paul Hamburg, um in Berlin seinen Studienfreund Bradshaw zu besuchen.

Stephen Spender hat dieses Porträt Deutschlands in der Zwischenkriegszeit im Jahr 1929 geschrieben. Paul Schoner ist darin das Alter Ego des Autors, Joachim Lenz ist als der Fotograf Herbert List und Spenders Freund Bradshaw als Christopher Isherwood zu erkennen. Erst 1986 hat Spender diesen frühen Entwurf überarbeitet. Sein Buch verbindet die authentische Frische des eigenen Erlebens mit dem Wissen um das, was später geschah. Ein großer Roman über Deutschland am Wendepunkt der Zwischenkriegszeit und den Freiheitsdrang einer jungen Generation.

BIOGRAFIE

STEPHEN SPENDER (1909 – 1995) begann seine literarische Karriere in Oxford als Freund von W. H. Auden und Christopher Isherwood. Er verfasste zahlreiche Gedichtbände, aber auch politische Stellungnahmen und Reiseberichte aus Israel und China. Auch nach seiner Abkehr vom Marxismus („Der Gott, der keiner war“, 1950) blieb er ein gesellschaftspolitisch engagierter Netzwerker, gab zwei Zeitschriften heraus, war mit vielen Schriftstellerkollegen befreundet und unterrichtete an Universitäten in England und den USA. 1983 wurde er zum Ritter geschlagen. Auf Deutsch erschienen von ihm „Deutschland in Ruinen“ (1995, OA „European Witness“, 1946), „Welt in der Welt“ (1952), „Aliyah“ (1953) und „Das Jahr der jungen Rebellen“ (1969).

WRITER'S STATEMENT

Bemerkungen von Stephen Spender (1909-1995) über „Der Tempel“

Vor zwei Jahren erzählte mir John Fuller (dem ich nun danke), dass er bei einem Besuch der Vereinigten Staaten in der Handschriftenabteilung des Humanities Center der University of Texas das Manuskript eines Romans von mir gelesen hatte. Es hieß „Der Tempel“ und war mit 1929 datiert. Auf der Stelle schrieb ich an die Bibliothek und bat um eine Fotokopie. Einige Wochen danach erschien bei mir in London eine junge Dame mit einem Bündel unter dem Arm, das eine Kopie des Romans enthielt. Ich hatte völlig vergessen, dass ich 1962 in einer jener Finanzkrisen, wie sie bei Dichtern vorkommen, das Manuskript an die University of Texas verkauft hatte.

Es umfasste 287 Seiten und war eher ein Entwurf als ein fertiger Roman. Geschrieben war es als Tagebuch in der Ich-Form, und es war autobiografisch. Es handelte davon, wie der Erzähler (genannt S.) nach Hamburg reiste, um bei der Familie eines jungen Deutschen namens Ernst Stockmann den Sommer 1929 zu verbringen. Im ersten Teil beschrieb der Erzähler verschiedene Personen, denen er in jenem Sommer in Hamburg begegnete. Ein anderer Teil handelte von einer Rheinwanderung, die er mit einem Freund namens Joachim unternahm, den er in Hamburg kennengelernt hatte.

Andere Teile waren experimenteller Natur, Versuche in „innerem Monolog“, die die innersten Gedanken von Ernst und Joachim offenlegten. Auch von dem Ausflug an die Ostsee wurde berichtet, den S. und Ernst gemeinsam unternahmen. Im letzten Teil kehrte S. nach Hamburg zurück, jedoch im Herbst 1929 und nicht, wie ich jetzt geschrieben habe, im November 1932.

Bei der Überarbeitung des Anfangs und der Rheinwanderung habe ich mich weitgehend auf das Manuskript gestützt. Aber auf den Rest habe ich kaum einen Blick geworfen, weil meine eigene Erinnerung – gepaart mit erzählerischen Zwängen und der Perspektive nachträglicher Erkenntnis – den größten Teil des Buches für mich schrieb oder umschrieb.

Ich erinnere mich, dass ich eine etwas spätere Fassung des Tempels abtippte und mehrere Durchschläge an Freunde verschickte, unter anderem bestimmt an Auden, Isherwood und William Plomer, um ihre Meinung zu hören; ein Exemplar ging an meinen Verleger Geoffrey Faber. Dieser machte mir klar, dass die Veröffentlichung eines Romans, der nicht nur verunglimpfend, sondern nach geltendem Recht auch noch pornografisch war, nicht in Frage kam.

Ende der zwanziger Jahre machten sich junge englische Schriftsteller mehr Sorgen wegen der Zensur als wegen der Politik. Der New Yorker Börsenkrach, der Stoßwellen von wirtschaftlichen Zusammenbrüchen und Arbeitslosigkeit auslösen sollte, ereignete sich erst 1929. 1929 war das letzte Jahr jenes seltsamen Spätsommers – der Weimarer Republik.

Vielen meiner Freunde und auch mir kam Deutschland vor wie ein Paradies, in dem es keine Zensur gab, und die jungen Deutschen führten ein außerordentlich freizügiges Leben. Im Gegensatz dazu war England das Land, in dem der „Ulysses“ von James Joyce verboten war, ebenso Radclyffe Halls „The Well of Loneliness“, ein Roman über eine lesbische Beziehung. England das war das Land, wo die Polizei auf Anweisung von Mr Mead, einem Londoner Stadtrat, bei einer Ausstellung in der Warren Gallery die Bilder von D. H. Lawrence von der Wand nahm.

Es war in erster Linie die Zensur, die in den Köpfen junger englischer Schriftsteller ein Bild von England als einem Land prägte, dem man möglichst den Rücken kehrte: Etwa so wie junge Amerikaner wie Hemingway und Scott Fitzgerald in den frühen zwanziger Jahren Amerika auf Grund der Prohibition verlassen hatten und nach Frankreich oder Spanien gegangen waren. Für sie war es der Alkohol; für uns der Sex.

Eine weitere Folge der Zensur war, dass wir über genau die Themen schreiben wollten, derentwegen man unsere Bücher verbot. Die jungen englischen Schriftsteller standen geradezu unter dem Zwang, sich zu solchen Themen literarisch zu äußern, die zu veröffentlichen gesetzlich verboten war.

All dies dürfte den Tempel weitgehend erklären. Es ist ein autobiografischer Roman, in dem der Autor seine Erlebnisse im Sommer 1929 wahrheitsgetreu zu berichten versucht. Als ich ihn schrieb, hatte ich das Gefühl, meinen Freunden und Kollegen Depeschen von der vordersten Kampflinie unseres gemeinsamen Krieges gegen die Zensur nach Hause zu schicken.

Dass ich wirklich so empfand, zeigen wohl einige Zeilen aus einem Brief an John Lehmann, den ich ihm etwas später als 1929 aus Berlin schrieb und den er in seinem postum veröffentlichten Buch „Christopher Isherwood – A Personal Memoir“ zitiert: Es sind vier oder fünf Freunde, die zusammenarbeiten, obwohl nicht jeder jeden kennt. Es sind W. H. Auden, Christopher Isherwood, Edward Upward und ich … Was immer einer von uns schreibend, reisend oder sonstwie arbeitend treibt, ist eine Art Forschungstätigkeit, die von den anderen weitergeführt werden kann.

Als ich den Tempel schrieb, fühlte ich mich sehr stark meiner Generation zugehörig, die ein neues Lebensumfeld erkundete und sich in einer neuen Literatur wiederfand. Es war die Zeit, in der nahezu jeder Titel einer Anthologie oder Literaturzeitschrift das Epitheton „neu“ enthielt.

Die Oden in Audens „The Orators“, die jeweils einem Freund gewidmet sind und deren erste einen Hinweis auf „Stephen“ und den „Tempel“ enthält, unterstreichen dieses Gefühl gemeinschaftlich erlebten Abenteuers.

Dies war 1929, unmittelbar vor den dreißiger Jahren, in denen alles politisch wurde – faschistisch oder antifaschistisch.

Im ersten Teil des Tempels meint Paul, mit seinen deutschen Freunden ein „neues Leben“ zu teilen – eine Glückseligkeit, die für ihn im Deutschland der Weimarer Republik zu finden ist. Es liegt eine bittere Ironie darin, dass er sie in jenem Land findet, in dem binnen vier Jahren die Nazis die Macht ergreifen sollten, die ihm durch ihre Tyrannei die härteste Zensur auferlegten.

Doch gibt es schon in der ersten Hälfte des Romans einige Vorahnungen der künftigen Schrecknisse, die ihre Schatten auf meine jungen deutschen Romanhelden fallen lassen. Bei der Überarbeitung habe ich den Gegensatz zwischen sommerlich strahlender Helligkeit und winterlicher Düsternis verstärkt, indem ich den zweiten Teil in das Jahr 1932 verlegt habe (ursprünglich spielten beide 1929). Die lähmende politische Finsternis, die sich auf das ganze Land legt, ist die Nacht, der meine deutschen Personen entgegengehen.

Hätte ich den zweiten Teil 1933 spielen lassen, wäre das eine Veränderung gewesen, die sie effektiv ausgelöscht hätte. Die politische Interpretation all dessen, was vor 1933 geschah, durch all das, was folgte, hätte sie und die deutsche Jugend der Weimarer Republik irrelevant erscheinen lassen für dieses gewalttätige Jahrhundert, das seit 1914 vom Krieg zerrissen wurde. „Der Tempel“ spielt vor den dreißiger Jahren, und er ist vorpolitisch.

In dem vorliegenden Buch überschneiden sich einige Seiten über Hamburg mit meinem Erinnerungsband „Welt in der Welt“. Als ich dafür die Abschnitte über diese Stadt schrieb, schlachtete ich das Manuskript des Tempels aus, und als ich den Tempel überarbeitete, habe ich gelegentlich „Welt zwischen Welten“ herangezogen. Mir wurde klar, dass ich keine völlig fiktiven Personen gestalten und in einen autobiografischen Roman einbauen konnte. Ich konnte mich nur auf Erinnerungen stützen – Erinnerungen an Menschen, die ich kannte – und die Personen nach den Erfordernissen der Romanhandlung und den nachträglichen Erkenntnissen gestalten.

So ist „Simon Wilmot“ eine Karikatur des jugendlichen W. H. Auden und „William Bradshaw“ die des ein bisschen weniger jugendlichen Christopher Isherwood. Beide Charaktere sind hier sehr verändert, und eine Passage ist völlig erfunden, als nämlich Paul mit Ernst, der ihn vor Langeweile rasend macht, im Speisesaal eines Ostseehotels sitzt und sich vorstellt, die beiden kämen herein.

In Hamburg freundete ich mich mit Herbert List an, der das „Original“ ist, nach dem ich das Porträt des Joachim Lenz gezeichnet habe. List war damals ein junger Kaffeeimporteur. Später wurde er als Fotograf berühmt. Zwischen 1929 und den frühen fünfziger Jahren habe ich List nicht gesehen. Die späteren Passagen über Joachim sind Erfindung.

„Der Tempel“ ist also ein komplexes Gebilde aus Erinnerung, Fiktion und nachträglicher Erkenntnis. Die nachträgliche Erkenntnis ist sicher das entscheidende Element, denn sie ließ mich beim Lesen des Manuskripts erkennen, wie sehr der Roman auf 1918 und den Ersten Weltkrieg bezogen war und nun wieder rückblickend von 1933 und 1939 aus betrachtet wurde. 1929 war der Wendepunkt der Zwischenkriegszeit, und in meinem Gedicht „1929“, das ich in jenem Jahr schrieb, schien ich mir dessen prophetisch bewusst gewesen zu sein.

Dieses Gedicht und das Streitgespräch darüber zwischen Joachim und Paul bilden den Mittelpunkt des Tempels. Den Sommer 1929 kann man als letzten Vorkriegs-, weil Vor-Hitler-Sommer ansehen, der zum Februar 1933 in derselben Beziehung steht wie der Juli 1914 zum August 1918. Die Geografie Hamburgs und des Rheins ist hier unbestimmt gelassen, weil dieses Deutschland im Grunde zu Pauls fiktiver Autobiografie gehört. Es gibt Verdrehungen der Geschichte, die eine Entsprechung zu dem jugendlichen Gemüt des Autors darstellen, wie wir ihm im Tempel begegnen.

Stephen Spender, London, den 20. April 1987

LESEPROBE

Auszug aus „Der Tempel“ von Stephen Spender

Sobald sie sich nach dem Kaffee mit einigem Anstand verdrücken konnten, sagte Joachim zu Paul: „Lass uns etwas in den Garten gehen.“ Klaus wollte ihnen folgen und wurde augenblicklich von seiner Mutter daran gehindert. Joachim und Paul schlenderten zum Wasser hinunter, wo ein kleines Bootshaus stand. Joachim schien die geballte Missbilligung, die sie hinter sich gelassen hatten, nicht im Mindesten zu stören.

„Der arme Klaus! Meine Mutter tut alles, um mich davon abzuhalten, mit ihm zu reden. Sie ist überzeugt, dass ich sein Verderben bin. Ein Wunder, dass du mit uns kommen durftest, Fix!“, drückte er dem Foxterrier gegenüber ironisch sein Bedauern aus. Er schien höchst amüsiert darüber, wie die Familie Paul aufgenommen hatte. „Ich glaube, sie haben dich im Verdacht, einen sehr, sehr schlechten Einfluss auf ihren tugendhaften Sohn auszuüben. In Hamburg stehen die Engländer im Ruf aller erdenklichen Unmoral. Deswegen sind die englischen Seeleute in St. Pauli so beliebt.“

Als sie dann am Zaun lehnten und über die Alster schauten, wurde er ernst. „Meine Familie“, sagte er, „ist eine reine Kaufmannsfamilie, absolut bürgerlich, abgesehen von meinem Onkel, dem General, der nie geheiratet hat und entsprechend suspekt ist. Aber wir sehen ihn sowieso nie. Doch eines Tages werde ich nach Potsdam fahren und mich vorstellen. Ich könnte mir denken, dass er ganz gern meine Fotos sehen würde. Meine Mutter verbringt ihr Leben damit, Klaus daran zu hindern, so wie ich zu werden. Sie wollen, dass ich werde wie sie. Aber ich kann nicht. Zwischen der älteren und der jüngeren Generation klafft heute in Deutschland ein tiefer Graben.“

„Bei meinen Freunden in England ist das genauso.“

Joachim antwortete nicht. Er schaute über die Alster mit ihren Kanus und Segelbooten, in Gedanken versunken. Dann wandte er sich wieder Paul zu und konzentrierte sich bewusst auf den gegenwärtigen Zustand Deutschlands.

„Die ältere Generation gehört der Vorkriegszeit an, als die Mittelklasse nur feste materielle Werte kannte. In der Generation meiner Eltern war das Anliegen der Hamburger ein rein kaufmännisches: zu Geld zu kommen.“

„Hat sich das nach der Niederlage Deutschlands geändert?“

„Es war weniger die Niederlage als das, was danach kam. Was die neue Generation so anders hat werden lassen als die alte, war die Inflation. Ungefähr ein Jahr lang war das Geld in Deutschland völlig wertlos. Um einen Brief aufzugeben, musste man ihn mit einer Briefmarke von einer Million Mark frankieren. Um einen Laib Brot zu kaufen, brauchte man einen Koffer voller Geldscheine und musste noch hoffen, dass der Brotpreis nicht inzwischen schon wieder so gestiegen war, dass das Geld nicht mehr reichte. Leute wie Stockmanns betraf das natürlich nicht. Die hatten Grundvermögen, das unentwegt im Wert stieg – Hanni Stockmann hat den größten Teil ihrer Kunstsammlung während der Inflation gekauft, von ein oder zwei Stücken abgesehen, die ihr ganzer Stolz sind, weil sie sie schon früher in Paris erworben hat. Auch meine Familie war kaum betroffen, obwohl es eine schwierige Zeit für sie war. Aber wir Jugendlichen hatten Freunde, deren Eltern nichts besaßen, was sie verkaufen konnten, und das machte bleibenden Eindruck auf uns.“ Vor seinen Augen schien die jüngste Vergangenheit Deutschlands wie ein Film abzulaufen. Dann wandte er sich wieder der Gegenwart zu. „Die neue Generation drängt nicht in derselben Weise zum Geld wie ihre Eltern. Natürlich, um tun zu können, was wir wollen, müssen wir etwas Geld haben. Aber was bringt es, eine Menge Geld anzuhäufen, wenn alles über Nacht verschwinden kann? Und wir wollen auch nicht viele Besitztümer. Alles, was wir wollen, ist leben, nicht Dinge erwerben. Und Sonne, Luft, Wasser und Lieben erfordern nicht viel Geld.“

Wieder schaute er zu den Booten auf dem Wasser hinüber.

„Was passiert, wenn du alt wirst?“

„Ja … Wir werden uns ändern, nehme ich an. Vorläufig wollen wir einfach nur leben. Anderes mag später dazukommen. Es gibt bereits wunderbare neue Architektur in Deutschland und interessante Kunst, die beste Architektur ist billig, schmucklos und simpel, für junge Leute gemacht, die Häuser wollen, keine Mausoleen, die vollgestopft sind mit erworbenem Zeug, wie das Stockmannsche Haus mit all den Bildern.“

„Aber du kannst nicht ewig jung bleiben.“

„Das sagen meine Eltern mir auch immer. Aber ich will nicht wie sie werden oder wie Ernsts Eltern. Sie wollen vor allem, dass ich Kaufmann werde. Ich will kein Kaffeesack werden. Aber meine Eltern sind vernünftige, nette Leute. Wenn ich mich für bildende Kunst interessierte, sagen sie, solle ich auf eine Kunsthochschule gehen und Künstler werden. Künstler kommen auch zu Geld, und als berühmter Künstler kann man so reich werden wie Picasso. Es gibt in Deutschland sehr gute Ausbildungsstätten für Künstler, das Bauhaus zum Beispiel, von dem ich das Mobiliar für mein Studio bezogen habe.“

„Warum gehst du dann nicht auf eine Kunsthochschule?“

„Wenn man Künstler wird und Erfolg hat, muss man einen Stil entwickeln, mit dem man allgemein bekannt wird, und das bedeutet, dass man sich in den Produzenten einer bestimmten Ware verwandelt, für die man berühmt ist. Das will ich nicht. Vorläufig will ich meine Vorstellung vom Leben verwirklichen und nicht für Kunsthändler Abbilder meiner Seele fabrizieren.“

„Ist das das neue Deutschland: Junge Menschen, die ihr Leben leben? Ist das die Weimarer Republik?“

„Für viele Angehörige dieser Generation, ja. Vielleicht sind wir Deutschen müde, nach alledem, was wir durchgemacht haben. Vielleicht müssen wir nach Krieg und Hungerszeit nun einfach schwimmen, in der Sonne liegen und uns lieben, um unsere Leben wieder aufzuladen wie Batterien. Mit unseren Leben wollen wir die ersetzen, die zu Leichen wurden.“

„Aber wie wird das ausgehen?“

„Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es herrlich, vielleicht setzt sich die Einsicht durch, dass es darauf ankommt zu leben, bloß zu leben, zu leben um des Lebens willen, vielleicht liegt so etwas vor uns wie die neue Architektur, eine nichtmaterialistische neue Welt.“ Er lachte. „Oder vielleicht kommt nichts von alledem, sondern etwas Schreckliches, Grauenhaftes, vielleicht das Ende!“

Er hob die Hand, und seine Augen leuchteten, als sähe er auf einer riesigen Leinwand Filmbilder eines letzten Krieges – das Ende von allem.