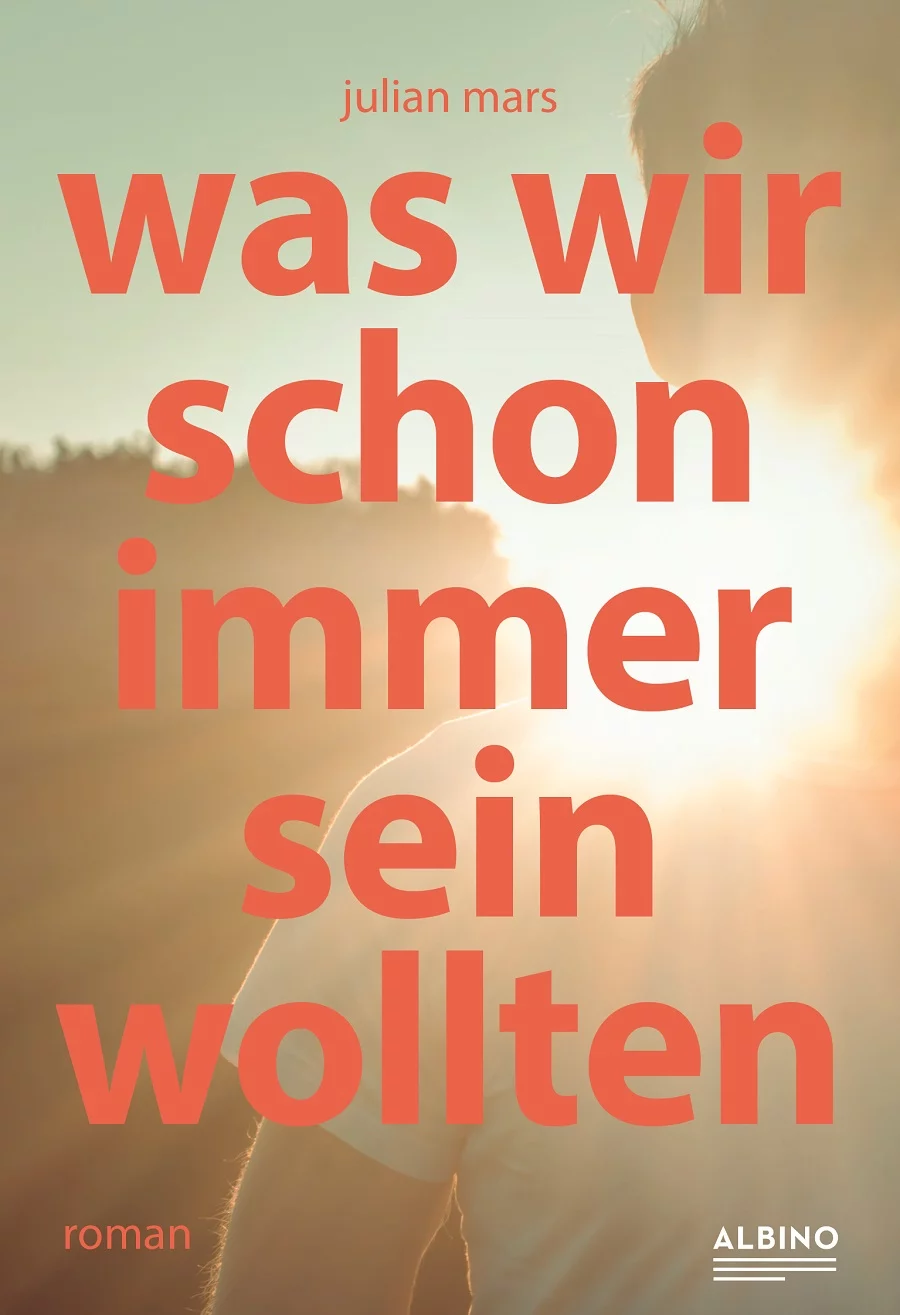

Was wir schon immer sein wollten

von Julian Mars

Klappenbroschur, 324 Seiten

Veröffentlchung: März 2022

Was wir schon immer sein wollten

Drei Jahre sind vergangen, seit Felix und Martin wieder ein Paar geworden sind. Danach haben eine Hochzeit und vier Todesfälle für jede Menge Chaos gesorgt, doch jetzt, kurz vor seinem 30. Geburtstag, fühlt sich Felix endlich angekommen. Na gut, ein paar offene Fragen gibt es immer noch. Macht die offizielle Beziehung mit Martin ihn glücklicher als heimliche Affären mit vermeintlichen Heteros? Und war es wirklich richtig, seine ehemals beste Freundin Emilie nach einem großen Streit aus seinem Leben zu verbannen? Felix beschließt, dem Zaudern ein Ende zu setzen und trifft die Entscheidung seines Lebens …

„Was wir schon immer sein wollten“ ist der Abschluss von Julian Mars’ Felix-Trilogie. Mit lakonischem Witz und erzählerischem Feingefühl treibt der Autor seinen Antihelden auf einen Punkt zu, an dem alle Fragen aus „Jetzt sind wir jung“ und der Fortsetzung „Lass uns von hier verschwinden“ in einer überraschenden Erkenntnis kulminieren. Trotz vieler Rückgriffe auf die Vorgeschichte(n) steht der Roman für sich. Ein kluges, rasantes und geistreiches Buch über Freundschaft, Liebe und die große Frage, ob das, was wir sind, je dem gerecht werden kann, was wir schon immer sein wollten.

BIOGRAFIE

JULIAN MARS wuchs in Süddeutschland auf, hat in Köln studiert und lebt inzwischen in Berlin. Nach „Jetzt sind wir jung“ (2015) und „Lass uns von hier verschwinden“ (2018) ist „Was wir schon immer sein wollten“ sein dritter Roman.

LESEPROBE

Auszug aus „Was wir schon immer sein wollten“ von Julian Mars

Mein Leben war eigentlich nie meines alleine, denn ich habe es immer mit Emilie geteilt. Schon seit ich denken kann, war Emilie meine beste Freundin, und so ziemlich alles Wichtige, was ich bisher erlebt habe, passierte mir entweder mit, trotz oder wegen ihr. Auf jeden Fall war sie meistens in der Nähe, wenn irgendwas Aufregendes geschah. Oder ich habe sie gleich danach angerufen, weil ich ihre Meinung hören wollte. Emilie war sehr lange Zeit der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und ich weiß, dass das keiner mehr hören kann, weil ich die Geschichte schon viel zu oft erzählt habe. Aber spätestens seit den großen Ferien nach der vierten Klasse war sie eben nicht mehr nur meine Freundin. Sondern auch meine Schwester.

Der Tag, an dem wir Blutsgeschwister wurden, ist immer noch einer der schönsten in meinem ganzen Leben. Wir hatten uns ins Schlafzimmer meiner Mutter geschlichen, wo Emilie Mamas teuersten Ohrring aus der Schatulle nahm und damit erst mir und dann sich selbst in den Finger stach, bevor wir sie fest aneinanderpressten. Obwohl wir noch so jung waren, wusste ich genau, dass hier gerade etwas Bedeutsames passiert. Und ich war mir sicher, dass ich mich noch lange daran erinnern würde.

„Jetzt sind wir für immer verbunden, Felix“, hat sie damals gesagt. Und ich habe ihr geglaubt. Tatsächlich denke ich immer noch oft an diesen Moment, gerade in letzter Zeit. Aber ich habe schon lange niemandem mehr davon erzählt. Denn diese Verbindung zwischen uns… Die gibt es nicht mehr.

Heute Nachmittag habe ich mit Anna telefoniert. Anna ist meine richtige Schwester, auch wenn ich mit ihr nie Mamas Schmuck durchwühlt habe. Das liegt daran, dass Anna zehn Jahre älter ist als ich und schon immer nur aus ihrem Zimmer kam, wenn es unbedingt sein musste. Bis sie mit achtzehn von zu Hause ausgezogen ist, und zwar schneller, als ich „Lass mich nicht mit diesen Verrückten allein!“ rufen konnte. Als Emilie und ich Blutsgeschwister wurden, war Anna also längst weg.

Heute regte sie sich mal wieder über unsere Mutter auf, ein Hobby, das wir eigentlich gemeinsam haben. Doch wie bei fast allem hat Anna auch bei dieser Sache deutlich mehr Ausdauer als ich. Deshalb war ich froh, als es irgendwann an der Haustür klingelte.

„Der DHL-Mann ist da“, sagte ich und drückte auf den Öffner. „Ich muss auflegen.“

„Wieso klingelt deiner immer und meiner nie?“, fragte Anna verdrossen.

„Weil ich keinen Köter habe, der so groß ist wie ein Kalb und so bissig wie die Weidel“, gab ich geduldig zurück. „Außerdem flirte ich immer mit meinem Boten.“

„Das hab ich mit unserem ja auch versucht“, maulte meine Schwester.

„Und da wunderst du dich, dass der nicht mehr klingelt?“, fragte ich und verabschiedete mich, bevor sie darauf antworten konnte. Ich sah in den Spiegel, öffnete die oberen beiden Knöpfe meines Hemds und danach die Wohnungstür. Doch da trat kein Lieferant aus dem Aufzug. Sondern Emilie.

Ich kann nicht wirklich in Worte fassen, was ich dachte oder fühlte, als ich sie so plötzlich vor mir sah, zum ersten Mal seit einem Jahr. Denn irgendwie dachte und fühlte ich alles gleichzeitig. Ich war so erschrocken, dass ich fast laut geschrien hätte, und merkte doch, dass ein Teil von mir schon die ganze Zeit auf genau diesen Moment gewartet hatte. Ich hätte ihr am liebsten die Tür vor der Nase zugeknallt. Und kämpfte gleichzeitig gegen den kaum auszuhaltenden Drang, sie fest in den Arm zu nehmen. Zumindest, bis mir wieder einfiel, warum wir uns so lange nicht gesehen hatten.

Emilie sprach nicht. Sie stand einfach da und blickte mir tapfer in die Augen. Und nur ihr zitterndes Kinn verriet, dass auch sie nicht wusste, wie sie sich fühlen sollte.

„Ist dein Handy kaputt?“, fragte ich irgendwann, damit mal was passierte. „Oder warum kannst du nicht anrufen?“

„Wärst du rangegangen?“ Ihre Stimme klang seltsam rau und doch so vertraut, als hätte ich sie vor fünf Minuten das letzte Mal gehört.

„Keine Ahnung“, erwiderte ich. Es war die Wahrheit. Ich blickte auf den Autoschlüssel, an dem sie schon die ganze Zeit nervös herumspielte.

„Seit wann hast du ein Auto?“

„Mietwagen“, sagte sie etwas zu laut. „Und meine Schuhe sind auch neu, bevor du das als Nächstes fragst. Weil es ja nichts Wichtigeres zu klären gibt.“

Ohne es zu wollen, schaute ich auf die hohen Absätze ihrer schwarzen Stiefel. Ich fragte mich, ob sie ernsthaft in diesen Dingern von Hamburg nach Berlin gefahren war, oder ob sie die noch schnell angezogen hatte, bevor sie aus dem Auto gestiegen war. Zuzutrauen wäre ihr beides gewesen.

„Gibt es denn was Wichtigeres zu klären?“, fragte ich, als ich ihr wieder ins Gesicht blickte. Mit den länger gewordenen schwarzen Haaren und ihrer verbeulten Lieblingslederjacke sah sie aus wie die Auftragskillerin in einer Comicverfilmung.

„Lässt du mich jetzt rein oder nicht?“

Sie sah mich herausfordernd an, und ich kannte sie immer noch gut genug, um zu wissen, dass sie für ihren Geschmack jetzt ausreichend lange wie ein Hausierer vor meiner Tür gestanden hatte. Ich war mir da noch nicht so sicher. Aber mir war auch klar, dass dieses trotzige Miststück einfach wieder gehen würde, wenn ich sie nicht reinließ. Und ich war zu neugierig, um mir nicht anzuhören, was sie mir zu sagen hatte. Auch wenn ich es mir schon denken konnte. Also seufzte ich schwer, damit sie es auch mitbekam, und machte einen Schritt zur Seite. Emilie antwortete mit ihrem typischen Geht-doch-Schnaufen und wechselte zufrieden vom Haus- in den Wohnungsflur, was an der eher unbehaglichen Gesamtsituation aber nur wenig änderte. Außer, dass wir uns jetzt ausgerechnet vor meiner Pinnwand gegenüberstanden. Ihr Blick wanderte zu dem Bild, das ich kurz nach Carlos Geburt von uns dreien gemacht und das ich trotz allem nicht abgenommen hatte. Carlo ist Emilies Sohn und – zumindest auf dem Papier – auch meiner. Das hatten wir uns so ausgedacht, weil sie ihr vaterloses Balg versorgt haben wollte, falls ihr etwas zustieß. In einer Zeit, in der wir uns nicht hätten vorstellen können, dass unsere Freundschaft jemals enden würde. Tja.

„Wo ist Carlo?“, fragte ich.

„Zu Hause. In Hamburg.“

„Und wie geht’s ihm?“

„Hör zu, Felix.“ Wieder klimperte sie mit dem Autoschlüssel. Aber dieses Mal nicht aus Nervosität, sondern um mir klarzumachen, dass sie nicht zum Spaß gekommen war. „Ich weiß, was du vorhast. Und ich musste dir einfach persönlich sagen, dass das ein Riesenfehler ist.“

„Was ich vorhabe?“, rief ich. Ich machte einen Schritt zurück und verschränkte die Arme. „Du tust so, als wollte ich eine Bank überfallen.“

„Da würde ich mir weniger Sorgen um dich machen, weil die Chancen besser wären, dass es gutgeht!“

Auf einmal stieg eine kalte Wut in mir hoch, die jede nostalgische Wärme vertrieb, die ich bei Emilies Anblick vielleicht gespürt hatte. Doch ich schluckte den Ärger mühsam wie einen bitteren Zitronenkern. Ich war ja jetzt schließlich erwachsen. Und ich würde mich sicher nicht vor ihr rechtfertigen, denn es wäre eh vergeblich. „Danke für deine ungefragte Meinung“, sagte ich also nur. „Ich nehme sie zur Kenntnis.“

„Du hängst zu viel mit deiner Schwester ab“, murmelte Emilie wütend. Die beiden hatten sich nie wirklich gemocht. Und dass Anna als Psychologin permanent alle um sich herum therapieren wollte, hatte sie immer besonders genervt.

„Ist ja nicht mehr dein Problem. Und der Rest übrigens auch nicht.“

Emilie holte Luft, doch sie schien sich gerade noch rechtzeitig zu bremsen. Sah ihr gar nicht ähnlich. Und auf einmal wirkte sie verloren, so wie jemand, der zu weit rausgeschwommen war und jetzt erst merkte, dass er es vielleicht nicht mehr zum Strand zurückschafft. Schon wieder war ich kurz davor, sie in den Arm zu nehmen. Verdammt.

„Du glaubst gar nicht, wie sehr du mir fehlst“, sagte sie stockend, nachdem sie offenbar lange nach den richtigen Worten gesucht hatte. Sie blickte zu mir hoch und ich sah die Tränen in ihren Augen. Doch ich antwortete nicht.

„Würde es helfen, wenn ich mich noch mal entschuldige?“, fragte sie.

„Du brauchst dich nicht zu entschuldigen“, sagte ich. „Ich bin dir auch nicht mehr böse. Es ist einfach nur… Es ist einfach nicht mehr wie davor.“ Ich schluckte. „Und ich glaube, das wird es auch nicht mehr.“

Emilie schniefte leise. Dann nickte sie. Sie drehte sich um und trat einen Schritt auf die Wohnungstür zu, doch als sie die Hand auf die Klinke legte, hielt sie noch einmal inne.

„Muss sich toll anfühlen“, sagte sie leise, ohne sich zu mir umzudrehen.

„Was?“

„Mal zur Abwechslung nicht derjenige zu sein, der es verkackt hat.“

Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Und ob ich darauf überhaupt etwas antworten wollte. Doch Emilie nahm mir die Entscheidung ab, indem sie deutlich lauter fortfuhr: „Nur damit du’s weißt, ich komme wieder. Das wird mein letzter Freundschaftsdienst sein, dich vor dem Fehler deines Lebens zu bewahren.“

Dann öffnete sie die Tür einen winzigen Spalt und schlüpfte so schnell hindurch, als würde sie sich einfach in Luft auflösen. Ich blieb noch eine Weile im Flur stehen und fragte mich tatsächlich kurz, ob ich mir das gerade nur eingebildet hatte. Dann blickte ich noch einmal zu dem Foto von Carlo und uns und von dort zu meinem Kalender, der neben der Pinnwand hing. „Fehler meines Lebens“, murmelte ich.

Noch zehn Tage bis dahin.

Auszug aus „Was wir schon immer sein wollten“ von Julian Mars